- · 中国现代文学研究丛刊版[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

笔记史料“三世说”——《近现代史料笔记丛刊

作者:网站采编关键词:

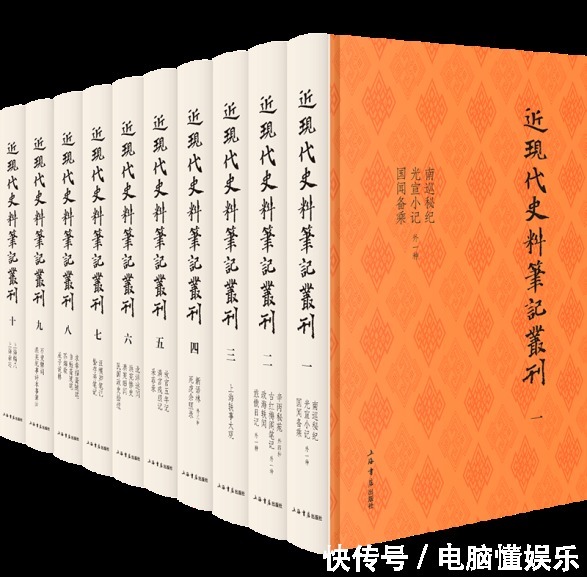

摘要:《近现代史料笔记丛刊·十卷本》上海书店出版社,2020年12月出版按:近日获读上海书店出版社新版《近现代史料笔记丛刊》,共十卷,收笔记三十七种,六千余页,近四百万字,颇见

《近现代史料笔记丛刊·十卷本》上海书店出版社,2020年12月出版按:近日获读上海书店出版社新版《近现代史料笔记丛刊》,共十卷,收笔记三十七种,六千余页,近四百万字,颇见其厚重。其中大部分曾翻检,部分曾精读。回想往昔集中阅读近代笔记史料之时,已匆匆十余年,此次重拾,如面晤旧雨,不免也生出一些新思。笔记作为一种文体或者史料,在今天看来,大概并不太为人熟悉。这当然主要有两方面的原因。首先是时代的变迁,现今一般民众的生活中,是基本接触不到这样一些文字的(有例外,之后会提及)。相应的,读书人或者学者,又基本不再以这样的方式去写作,否则且不说教职,可能学位都难以获得。所以只存在于过去,如今不太易见,且不太有参照物的东西,理解起来的确不太容易。另一个涉及时间线索而更具有结构性的变化,在于现代学科的形成后,割裂了传统的书目学术体系,不同内容的笔记会被切割分到各个现代学科中。此前说到的一些例外,主要就是被归入文学领域的一些笔记,以三言二拍、《聊斋志异》《阅微草堂笔记》等为代表的,或许顶着“文学名著”的招牌,或许选编入语文教科书,在普通人里有着一定数量的阅读者,当然这些阅读者很可能也不清楚此类书籍的笔记属性。

其次,由于其自身特点,笔记的面目本来也不那么清晰,在今人看来更是如此。从形式上来说,笔记没有诗词曲赋的格律限制,也没有章回小说等主题上的连贯,更不似公文因涉及具体事务而有相应的流程规范。从内容上来说,笔记又显得包罗万象。即便从最简单的“望文生义”字面意思来理解,笔记也是比较不亲近读者的。就拿当代的几套笔记丛书的命名来看,或如上海书店社这套称之“史料笔记”,或又有称之“笔记史料”,另有别种形式相类者,或称之“笔记小说”,或直接称之“笔记”皆有。至于每种的名称,则更是各种斋号加上“笔记”“札记”,乃至“丛脞”“脞录”“摭忆”等现代汉语中不太出现的词汇,很难让读者预判其中的内容,容易产生疏离感。相比之下,某某日记、文集、往来书信或者公文、报刊就比较容易一目了然,尽管现在电报已经不复存在,将来报刊等可能也有一样的命运。

正因为如此,笔记作为文体,基本上在大众的视野中消失,而作为史料,根据自身的经历,不少历史专业科班出身的本科生甚至硕士生都闻之茫然。

笔记一体,根据来新夏的观点“始于汉魏,兴于唐宋,盛于明清”,正如他所言,笔记出现在汉魏,当时无论从字义还是文体来说都算方兴未艾。从一开始,笔记大抵就具有了“散”和“杂”的特性,在成为一类之前,“笔记”一词即表示与诗赋相对之无格律文字。若以后世的四部分类法看,笔记则较近于子部文献(此处承同事罗琴教授提示),抛开对于先秦诸子的固有印象,《吕氏春秋》之类篇幅较长的书籍与后来的笔记观之相差无几。以今日的标准来看,两汉魏晋之间,类似《十洲记》《搜神记》之类的志怪笔记和《世说新语》之类可作为史料笔记的文献已经出现。至于唐宋明清,则笔记蔚为大观,内容上也千差万别,或可谓包罗万象。当然,从广义上来讲,一些今天被视作学术札记的著作,或也能包纳进笔记之中,这些札记相较而言,无论是内容还是条目都更有条理和统系。

尽管笔记一体包罗万象,但可能正因为此,既“散”又“杂”,且从其起源来看,即与志怪和传说脱不开干系,故而当笔记作为一种史料的时候,往往和所谓“稗官野史”联系在一起,被看做级别比较低的史料,可靠性不太高。以至于有些初学者,被告诫或自觉地不太敢用其进行说明分析,害怕自己的文章一旦使用这些材料,就被认为是段位比较低者,其实大可不必。因为笔记中大量神秘主义或因果报应的内容,在今人观之,确实可能不具有事实上的真实性,不过倒是也有思想史层面或人心层面的真实性,可挖掘之处非常丰富,此处不赘。

即便抛开这些阴阳五行、往生轮回的部分,笔记所载“故事”的真实性也常被怀疑,这可能是缘于对笔记内容多为“道听途说”的固有印象。所谓“道听途说”,当然多指市井故事、坊间传言,但若细究之,何人所说,闻于何道,恐怕却也是一个值得注意的问题。印象中,清代不少今天看来带有志怪色彩的笔记故事,作者叙述完结后,常常会有这样一个表达:这是听某某所说,某某一生谨慎,故而大抵不虚云云。这样的表达说明,一些作者在讲述完光怪陆离或匪夷所思的故事之后,是会有意识地去介绍故事信息来源,即前谓听道上何人所说,而且为了增加故事的可信度,要将此人说得非常诚实严谨。笔者没有专门研究,不知这样的表达是否与清代朴学的征实风格有一定关系。不过此类情况的确可以引导出进一步的思考,即不简单将“道听途说”视为一种否定性的标签,而去深究笔记究竟如何“道听”,这实与历史学中一个重要命题暗合,即史源。史源一学,大成于陈援庵,可能更多地强调从历史文献出发,寻找某一段材料或者叙述的“史源”及流衍变化过程。如果能拓宽思路,是可以带着这样的意识和敏感,去上溯笔记的内容来源。一方面,近代笔记史料的数量相当庞大,互相之间常常有“借鉴”之处,这当然是比较接近以文献对读求“史源”的固有作法。另一方面,不少笔记所载内容是独一份的,并不能从其他文献寻得线索。因此,考究乃至推断其信息来源和传达方式,或能对其可靠性问题有全新认识和更细致的判断。

文章来源:《中国现代文学研究丛刊》 网址: http://www.zgxdwxyjckzz.cn/zonghexinwen/2021/0707/605.html

上一篇:讲座|吴晓群、陈莹雪:古希腊的辉煌与现代希

下一篇:张寅彭的清代诗学研究