- · 中国现代文学研究丛刊版[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

讲座|吴晓群、陈莹雪:古希腊的辉煌与现代希

作者:网站采编关键词:

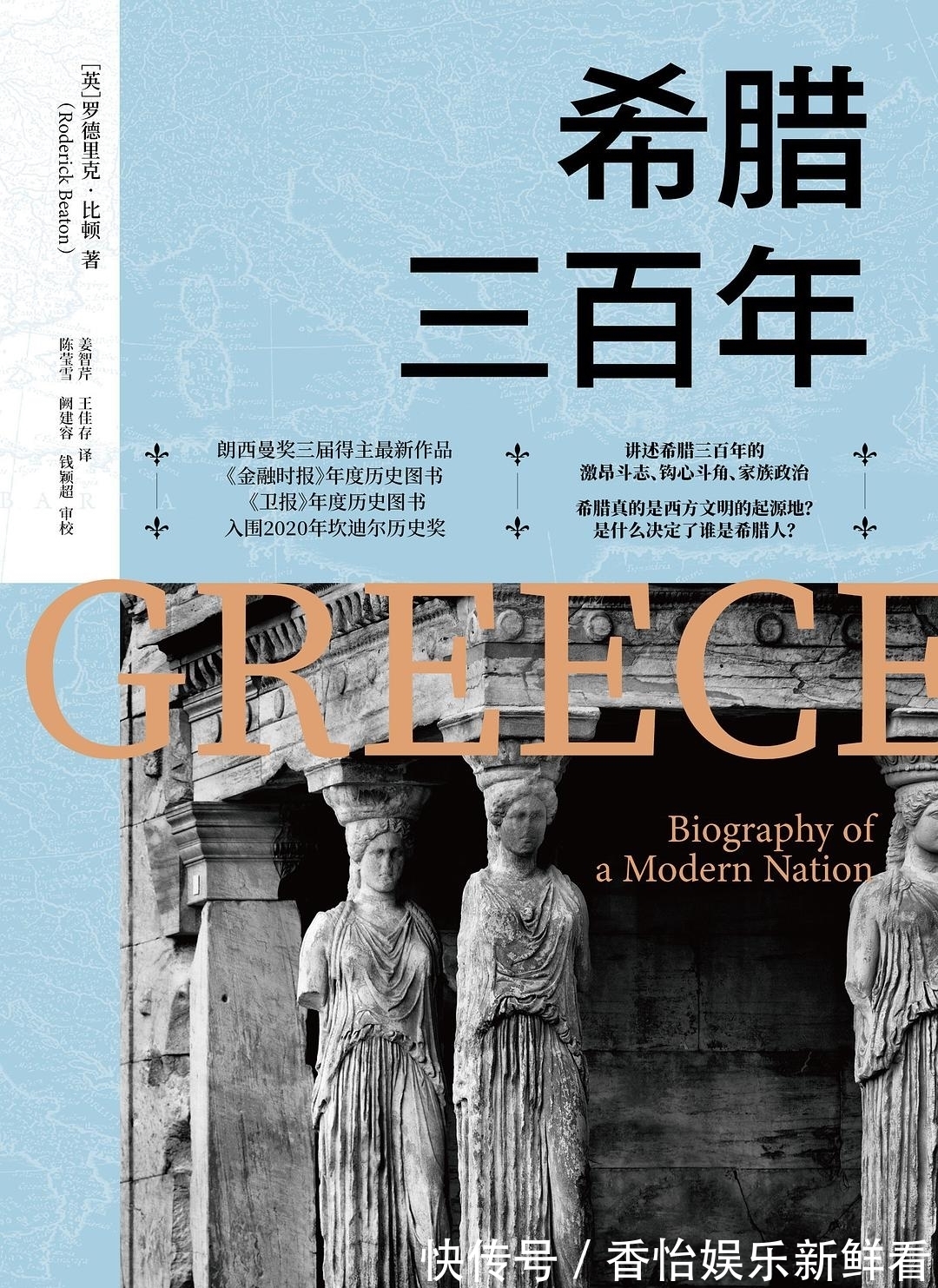

摘要:2021年6月10日,中信出版集团邀请复旦大学历史系教授吴晓群和北京大学希腊研究中心主任陈莹雪,围绕新书《希腊三百年》进行了分享。《希腊三百年》一书的作者罗德里克·比顿是伦

2021年6月10日,中信出版集团邀请复旦大学历史系教授吴晓群和北京大学希腊研究中心主任陈莹雪,围绕新书《希腊三百年》进行了分享。《希腊三百年》一书的作者罗德里克·比顿是伦敦国王学院现代希腊及拜占庭历史、语音和文学荣休教授,他在书中回顾了希腊的起点,从而反思了欧洲文明乃至西方文明的起源,并且对现代希腊的困境与挣扎进行了深入剖析。吴晓群的演讲围绕古代希腊和现代希腊的关系展开,指出当代西方文明中的平等、自由、民主等概念在古希腊有着完全不同的内涵;陈莹雪的演讲则从东西方对希腊的影响出发,探讨了现代希腊人的身份认同问题以及从历史出发的对现代希腊未来的展望。

吴晓群:古代希腊和现代希腊可能互为他者

罗德里克·比顿在《希腊三百年》中把希腊文明看成是一个有机体,从出生到学步到青少年时期的成长,一直到现在出现中年危机,以写传记的方式来讨论这样一个对象,我觉得这是非常有意思的。把文明作为一个有机体的比喻并不是比顿发明的,但以传记形式把这样一个比喻做实,这本书是非常成功的。他不是像通常的历史写作那样将历史分成几个部分,比如说政治、经济、社会、战争、思想、文化等等,而把三百年的希腊近代史看成一个整体,同时又不忘将整体与部分相互观照。他还注重将对事件的分析放在特定的历史语境中展开,在事件的基础上聚焦其背后的活动和思想,以及这些活动对于当时乃至之后所产生的影响,并且注意到了希腊三百年历史发展的时间线索,在时间的脉络之中对一些重要的内容做专题式的讲解和具体的分析,这是很新颖的。

说到“文明”这一概念,如果我们要追溯过往,我认为整个西方的历史,从古代的历史书写开始,其实都离不开一个主题,那就是文明与野蛮。关于文明与野蛮,在古典史家的著述之中是始终存在的。当我们讨论这个问题的时候,也还可以用另外一对词语来对应,那就是所谓的自我与他者。这也是比顿在书中涉及到的,也是人类文明史始终要去处理的一个话题。

从西方历史书写来说,在自我认同建构过程当中始终存在一个差异化的、又是低于自己的他者。在古代希腊罗马,这个他者一直是以蛮族的形象出现的。近现代以后,关于文明话语的构建,也不是简单基于工业革命以后的科技领先,而是还有更加深层次的、更为久远的人文历史的基础。西方人正是通过长期以来对“野蛮人”或者说是“蛮族”的历史书写,有意识地确立并完成了其自身区别于“野蛮”的群体身份认同,即西方“文明”这一观念。换言之,古代的西方史学,就是通过对蛮族的建构和诠释,来为近现代以及当下的西方文明话语体系奠定基础、开辟道路的。十八世纪时,为了确立起欧洲与其他国家及地区之间的界限,文明史的书写更加明确,非欧洲的国家或地区是作为“他者”存在的。十九世纪和二十世纪以来的文明史书写则与“现代化”和“全球化”的概念有关。这些问题在比顿的笔下都有所呈现。

比顿在书中提到要追溯希腊的远古祖先是谁,因而从家谱这样一个叙述角度来展开他的讨论。虽然他非常明确地告诉我们书中所讨论的内容与我们所理解的古希腊没有多大的关系。但从文化溯源的角度来看,西方始终认为古希腊是他们的源头。所以,我们会看到雪莱充满激情地说“我们都是希腊人”,也会看到黑格尔说,“提到希腊的这个名字,在有教养的欧洲人心中,自然会引起一种家园之感。”其实这是一种主动的文化认亲。

关于这一点,我在《希腊思想与文化》(中信出版社即将出版)一书中也反复提到。一种文化一个文明,对于它自身的塑造是非常重要的,也是我们理解它的一个出发点。但是,同时也要清醒地认为到,它与原本的形象,或者说我们以为的事实之间可能存在差别。比如说,一谈到西方,人们就会提及西方的民主、自由、平等等概念。路易斯·亨利·摩尔根在他的《古代社会》一书中认为这直接来自于古代希腊,而且是来自于古希腊处于氏族部落时期就有的传统,但事实上这是一种先入为主的主观臆断。

以雅典为代表的古代希腊式的民主,并不完全具有现代意义上这个词的人文含义,也就是说我们在使用同样一个词,但是这个词在古代和现代,其内涵和外延都是不一样的。简单来说,首先,古代希腊各个城邦之间并不弘扬平等,他们并不认为需要平等,这是我们今天经常提到的一个话题,但是古希腊人并不认为这是必须的。当时的古代希腊是奴隶制社会。城邦公民是不可能与奴隶平等的,除了奴隶以外,当时希腊所有的妇女也是被排除在社会生活和政治生活之外的。法律明确规定,妇女不适合自己行动,必须有男子作为监护人。她们年幼的时候由父兄监管,成年后由丈夫监护,丈夫死了,还要由儿子来监护。在这样一种情况下,妇女不可能具有平权的概念。

文章来源:《中国现代文学研究丛刊》 网址: http://www.zgxdwxyjckzz.cn/zonghexinwen/2021/0629/604.html