- · 中国现代文学研究丛刊版[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

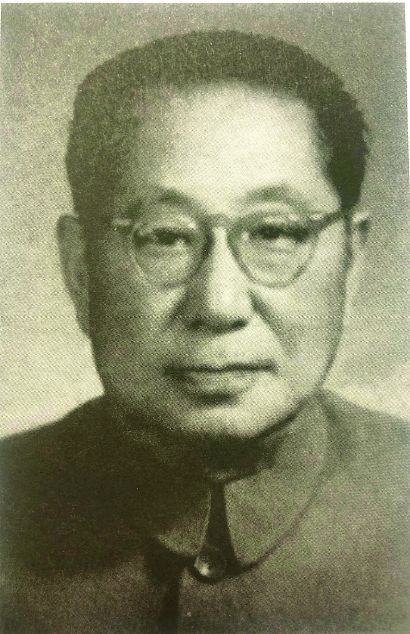

礼赞大师 | 周予同:中国经学史研究的奠基者

作者:网站采编关键词:

摘要:【学术档案】周予同(1898-1981),经学史家、教育家,浙江瑞安人。1920年毕业于北京高等师范学校国文部。历任北京高师附中教员,厦门大学教员,商务印书馆编辑、《教育杂志》主

【学术档案】周予同(1898-1981),经学史家、教育家,浙江瑞安人。1920年毕业于北京高等师范学校国文部。历任北京高师附中教员,厦门大学教员,商务印书馆编辑、《教育杂志》主编,安徽大学教授、中文系主任兼文学院院长,暨南大学教授、史地系主任,开明书店编辑,复旦大学历史系教授兼系主任,兼任上海社会科学院历史研究所副所长、《辞海》副主编等职。著有《孔子》《朱熹》《群经概论》《中国现代教育史》《中国学校制度》等。

如果为周予同画像,“不高的身材,知天命后近乎‘矮胖',头发梳得锃亮整齐,脸上总是带着令人如沐春风的笑容,缓慢的步伐,更增添了他温和的气质”,这就是在师友学生的回忆中大家的一致印象。这样平和、儒雅的周予同,让许多人也许难以想象,年轻时的他是一个激进果敢的爱国青年——1919年5月4日,赵家楼的那把大火“引燃”了震惊中外的五四运动,而时为北京高等师范学校学生的周予同便是在场的“主角”之一。

但“火烧赵家楼”的革命经历只是他人生履历中的“惊鸿一瞥”,他更重要也更为人们所熟知的身份是经学史家,是中国经学史这门学科的开创者和奠基人。那个曾经一腔热血投身运动、寻求变革的年轻人,与后来在故纸堆里皓首穷经的学者,看似风马牛不相及,但事实上,周予同的经学史研究同样承继着他在“五四”未竟的理想。

学术上的周予同始终是那个锋芒毕露的战士——以史学为解剖刀,他去除了经学的光环,使其成为手术台上客观的研究对象;在浩瀚的古籍里去伪存真,他还原了孔子和儒家经典的本色,卸下了历代专制政府遮盖在其上的意识形态面纱,以“廓清旧日思想之途径,使后来者不致多走错路”。

他把旧中国的病症归咎于教育,希冀着以昌明教育、开启民智来改造社会

在从事经学史研究之前,周予同和那个年代的许多有志爱国青年一样,首先走上了一条“教育救国”的道路——他把旧中国的病症归咎于教育,希冀着以昌明教育、开启民智来改造社会。

这一学术旨趣的形成与他坎坷的求学之路不无关系。1898年,周予同出生于浙江瑞安一个贫寒的前清廪生家庭。1916年,他以第一名的成绩考入北京高等师范学校——之所以千里迢迢北上求学,是因为这是当时为数不多的为“穷学生”敞开大门的学校。师范学校提供膳食、免除学费,即便这样,他的几位才高志大的中学同学,还是因经济拮据而放弃深造。切身的经历让他意识到,绝大多数的穷苦人民没有受教育的希望,痛感于当时学校制度的不平等,他想要去研究原因。

很快,周予同清醒地认识到当时社会制度的不平等,“所以在这种社会上建设的学校制度也跟着不平等”,正是抱着这种改造教育必须先改造社会的渴望,他投身于浩浩荡荡的五四运动。澎湃的新思潮激荡着周予同和其同伴们的心,他们在北高师先后发起励学会、工学会、平民教育社等组织,创办《教育丛刊》《工学》等杂志,从事印刷、木刻、办夜校等活动,天真地进行“工读主义”的实验,试图通过自身的努力,造就出一个平等的社会。他结识了一批进步青年,其中有毛泽东。怀着教育民众、改造社会的热忱,19岁的周予同写下了这样的诗篇,并在行动上化作了五四那一天的激愤:“今我是活泼泼的青年,扫却了悲观和闲愁;本着这肃杀的精神,打破了糊涂的九州!放出了万千的狱囚!”

经历五四运动之后,周予同想要改造旧式教育制度的信念更加坚定,“再也不能走清末以来‘中体西用'的老路了”。1920年,他以第一名的成绩从北高师毕业,毕业论文的题目是《我的理想的教育制度》。周予同对教育制度的思考有其历史语境,但哪怕放在今天来看,他在当时提出的那些理念依然是振聋发聩的:他批判科举制度的野蛮和扼杀人性,反对一切为了考试的学校教育制度;他揭露资本主义教育的伪善和势利,反对富有者阶层垄断教育资源;他提出应该吸收革命后的苏俄实行义务教育和大战后德国实行“能者升进”的免费教育的经验,在中国普及教育和实施终身教育,使教育成为改造社会的利器……这些思想主张,也成为他日后开展教育研究和工作的主旋律。

走出校门后,周予同辗转来到商务印书馆主编《教育杂志》,后又担任开明书店的编辑,他鼓励兴办教育,曾兼任了12所学校的校董。对周予同来说,从事出版工作同样也是为教育而服务:在商务印书馆期间,他就编过国文教科书;在开明书店期间,他与同样坚信“教育救国”的夏丏尊、叶圣陶共事,结下深厚友谊,他们以中小学学生和教师为对象,编写了一系列教科书和青少年课外读物,他们主张教育思想独立,要为学生提供“真的知识”,其中最具代表性的便是《中学生》杂志。

文章来源:《中国现代文学研究丛刊》 网址: http://www.zgxdwxyjckzz.cn/zonghexinwen/2021/0707/608.html

上一篇:《探问集——20世纪中国画学研究》

下一篇:《雷雨》——研究文献