- · 中国现代文学研究丛刊版[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

- · 《中国现代文学研究丛刊[10/30]

笔记史料“三世说”——《近现代史料笔记丛刊(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:春秋公羊学中有着著名的“三世说”,其源即《公羊传》中出现的“所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞”一句。后董仲舒将此“见、闻、传闻”作为三等不

春秋公羊学中有着著名的“三世说”,其源即《公羊传》中出现的“所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞”一句。后董仲舒将此“见、闻、传闻”作为三等不同的时代,去平分《春秋》。此后从东汉何休到清末康有为,“三世说”经过多番演绎,与治乱及各种社会性质勾连,读者必不陌生。若单单以所见世、所闻世、所传闻世作为时段划分的话,可以发现,这是以孔子作为参照标的作出的。简单来说就是孔子“作《春秋》”(《 孟子》语),书中最后的部分正是其所生活的时代,为所见世;再往前则是未见而有所闻,为所闻世;最早的部分则只有传闻流播,为所传闻世。

如果不考虑高奥的经学大义,回到之前对于笔记“道听”问题的考究上,所见、所闻、所传闻正可以被借鉴为史料史源判断的一种标准。约略判断之:同光人写同光事,某地人写某地事,某衙门人写某衙门事,大抵可以被视为“所见世”;同光人写道咸事,某地人写邻地事,京中人写宫中事,又可被看成“所闻世”;至于同光人写康乾事,又有天南海北、漫无边际者,或只能当作“所传闻世”了。当然,正如前述,清代开始不少笔记中也会给出消息来源,或曰亲历目睹,或曰闻自某某,或曰据传乃至不言消息所自。相对而言,这三世的可靠性是依次递减的。

“所见世”,最好理解,主要即笔记作者的亲身经历、观感。比如《近现代史料笔记丛刊·一》收入金梁撰《光宣小记》即可佐证。庚子之变后,因为《辛丑条约》的所谓“惩办”条例,京师不能举办科举考试,就把原先在京举行的会试移到河南开封贡院。金梁亲历此事,前往开封考试,其《光宣小记》中记述这次考试并拜谒房师、座师时的言谈,大抵可作为该年会试的“所见世”资料,亦可作为房师、座师的人物侧写使用。况且,金梁自述《光宣小记》是“检旧篋得昔年日记数册”择录而成,则更说明其来有本。有些笔记未必是记录一人一事,而是作者对于其所生活时代的现象描绘或总结感悟。比如汪康年在《汪穰卿笔记》(见《近现代史料笔记丛刊·七》)中曾谓:记者喜以“拿破仑不畏三千枝毛瑟枪,但畏一纸日报”之言沾沾自喜,而实际上根本没有此效果,仅仅相当于竹杠一杆(吴语中敲竹杠即敲诈讹钱之意)。汪康年自己就是报人,如此激烈言辞想必是对报界一些同仁所作所为较为失望,即便带有有怒其不争的夸大,却同时也能证明上述所谓拿翁言论在当日的流行。

汪康年(1860年1月25日-1911年11月4日)

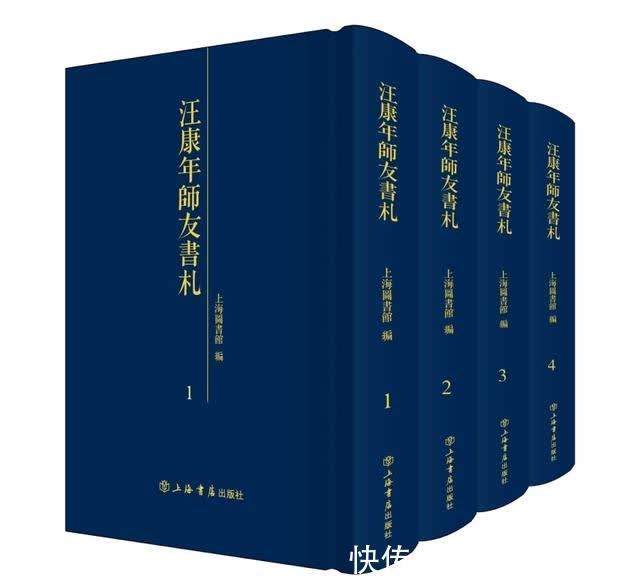

《汪康年师友书札(1-4)》上海图书馆编 上海书店出版社2017年出版“所闻世”,主要是指笔记所述内容有着明确的消息来源,而此来源当为亲历亲见者,“道听”只隔了一层,而说者又有切身体验和观察,相对来说也比较容易对可靠性有所判断。比如《梦蕉亭杂记》的作者陈夔龙,本是荣禄的心腹,后又攀上庆亲王,笔记多有荣禄亲口告知的同光间朝局内幕和大臣倾轧之事。当然荣禄作为亲历者,又与陈关系亲密,能较为详细地告知内情,信息来源比较直接,但同时也存在言者有选择性地说和听者为尊者讳地记的情况。此时就需要一些其他材料来佐证这些事情,或者根据陈夔龙的表述来判断。陈氏总体还是一个比较谨慎的人,所以有些故事并不直说人名,而是用类似“南中某侍郎”之类代称,尽管须辨明此究竟为何人,但是却也说明其充分考虑到了影响,事情本身或许更为可靠。与之相仿,《古红梅阁笔记》(《近现代史料笔记丛刊·二》)的作者张一麐,曾长期作为袁世凯幕僚,袁对其也较为器重,所以笔记所载袁世凯所言,可能也比较可靠。

陈夔龙(1857年—1948年)

张一麐(1867一1943)

《古红梅阁笔记》上海书店辑自民国期刊《人文月刊》于1998年出版,本次与张一麐《五十年来国事丛谈》合刊收入《近现代史料笔记丛刊·二》“所传闻世”,相对而言情况比较复杂,而且大部分笔记内容可能就属于此类。或者不写信息来源,或者不知是经多少口舌的坊间流言,又或者东拼西凑,为了吸引眼球故作惊人语。在阅读笔记的过程中,大抵会发现,有些作者或是小说家之流,或是边缘报人,显然没有什么太多的消息来源,但说起宫闱秘事或朝堂内情,往往如身临其境,描摹似惟妙惟肖,细至一举一动皆记录在案者。这样的笔记可能就与所述之事没有多大关系了,只能反映某小说家某报人喜欢这么写,而此等写法又受市面上的读者欢迎,成为一种社会心态史的材料了。当然,另一种笔记,虽说从直接的消息来源而言,也算是几手传闻,但作者往往接触了大量的相关史料,甚至有些笔记已经具有一定的研究性。其中最著名者大概即是陈寅恪都称赞不已的《花随人圣庵摭忆》,自然不能以“所传闻世”框限之。

文章来源:《中国现代文学研究丛刊》 网址: http://www.zgxdwxyjckzz.cn/zonghexinwen/2021/0707/605.html

上一篇:讲座|吴晓群、陈莹雪:古希腊的辉煌与现代希

下一篇:张寅彭的清代诗学研究